文章内容如有错误或排版问题,请提交反馈,非常感谢!

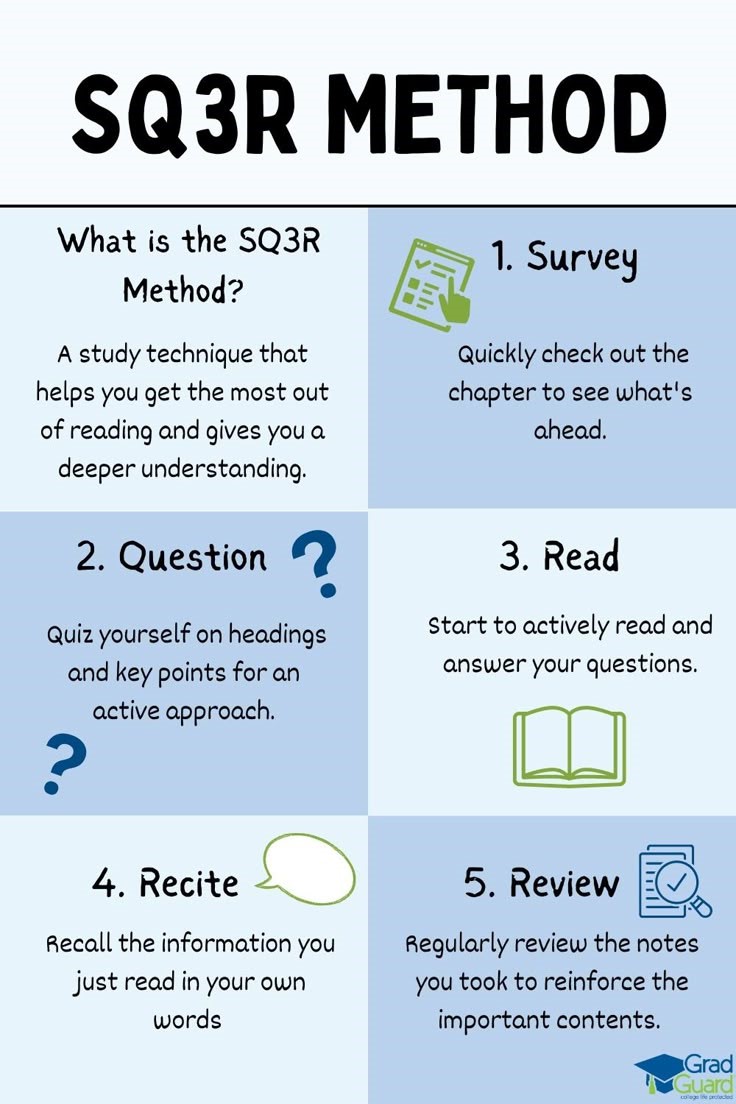

SQ3R阅读法是一种系统化的高效阅读策略,由美国教育心理学家弗朗西斯·罗宾逊(Francis P. Robinson)于1946年提出,旨在帮助学生更有效地理解和记忆学术性文本,尤其适用于教科书、论文等需要深度理解的内容。其名称SQ3R代表五个步骤的英文首字母缩写:

Survey(概览)——快速建立框架

- 目的:快速了解文本结构和核心内容,建立整体认知。

- 方法:

- 浏览标题、副标题、目录、引言、小结、图表、加粗或斜体关键词等。

- 关注章节开头和结尾的总结段落,快速翻页形成整体框架。

- 效果:激活背景知识,明确阅读目标,减少后续阅读的盲目性。

- 核心技巧:

- 5分钟原则:用5分钟快速扫描全书/章节,重点看:

- 目录:明确章节间的逻辑关系(如因果关系、时间顺序)。

- 标题与副标题:转化为问题(例如,“工业革命的影响”→“具体有哪些正面和负面影响?”)。

- 图表与摘要:图表往往浓缩核心结论,摘要揭示作者意图。

- 标记疑问点:用便利贴或电子标注工具标记不理解的部分(如陌生术语、矛盾观点)。

- 5分钟原则:用5分钟快速扫描全书/章节,重点看:

- 工具推荐:

- 思维导图工具(XMind、幕布)快速绘制章节框架。

- 使用荧光笔或电子标注工具(如MarginNote)高亮关键标题。

Question(提问)——激活主动思考

- 目的:通过提问激发主动思考,增强阅读的针对性。

- 方法:

- 将章节标题、副标题转化为问题。例如,标题为“光合作用的三个阶段”可提问:“这三个阶段分别是什么?各阶段的关键反应是什么?”

- 记录自己已有的疑问(如课堂遗留问题)。

- 效果:通过“带着问题读”提升专注力和信息筛选能力。

- 核心技巧:

- “5W1H提问法”:针对标题/段落提问:

- What(定义)、Why(原因)、How(机制)、When/Where(背景)、Who(主体)、What if(假设)。

- 示例:标题“气候变化对农业的影响”→提问:“气候变化如何影响作物产量?哪些地区受影响最大?”

- 关联已知知识:将新问题与已有知识挂钩(如“这与之前学的生态系统理论有何关联?”)。

- “5W1H提问法”:针对标题/段落提问:

- 工具推荐:

- 用表格分栏记录问题与初步猜想(如Notion或Excel),阅读后验证答案。

- 使用“问题清单”App(如Todoist)分类管理待解答问题。

Read(阅读)——深度理解与批判性思考

- 目的:深入理解内容,寻找问题的答案。

- 方法:

- 分段阅读,重点关注支持核心观点的论据、数据和案例。

- 标记重点内容(高亮、批注),但避免过度划重点。

- 主动联系已有知识,区分事实与观点。

- 效果:通过精读和主动思考强化理解和批判性思维。

- 核心技巧:

- 分段精读:每读完1-2段暂停,用一句话总结核心观点(强迫自己消化而非机械阅读)。

- 区分事实与观点:用不同颜色标注事实(如数据、实验)和观点(如作者推论)。

- 批判性提问:边读边问:“证据是否充分?逻辑是否有漏洞?是否有反例?”

- 工具推荐:

- 双栏笔记法:左栏记录原文要点,右栏写自己的思考/质疑。

- 使用PDF阅读器(如Adobe Acrobat)的批注功能,直接标注疑问和总结。

Recite(复述)——输出强化记忆

- 目的:通过输出巩固记忆,检验理解程度。

- 方法:

- 读完一个部分后暂停,尝试用自己的话复述核心观点,或回答之前提出的问题。

- 可口头复述、写摘要或绘制思维导图。

- 效果:将短期记忆转化为长期记忆,发现理解漏洞。

- 核心技巧:

- 费曼技巧:假装向一个外行解释概念,用简单语言复述(暴露知识盲点)。

- 多样化输出:

- 口头:用手机录音复述,回放检查逻辑是否连贯。

- 视觉化:手绘流程图、时间轴或思维导图(推荐工具:Lucidchart)。

- 写作:用“一句话总结”每段核心,再整合成完整摘要。

- 即时反馈:对照原文核对遗漏或错误,修正理解偏差。

- 工具推荐:

- 使用Anki制作问答卡片,将问题与复述答案关联,便于后续复习。

- 利用白板/草稿纸手绘知识网络,拍照存档(推荐Evernote扫描功能)。

Review(复习)——间隔重复与知识整合

- 目的:强化记忆,建立知识间的联系。

- 方法:

- 完成全文阅读后,快速回顾整体内容,复述主要观点。

- 检查之前的提问是否全部解答,补充笔记中的缺失。

- 间隔复习(如1天后、1周后),利用艾宾浩斯遗忘曲线规律。

- 效果:防止遗忘,形成结构化知识网络。

- 核心技巧:

- 间隔复习法:按艾宾浩斯遗忘曲线设置复习节点(如1天后、1周后、1月后)。

- 主题式整合:跨章节/书籍归纳同类主题(例如将不同教材中“光合作用”章节对比总结)。

- 自测与讨论:

- 通过练习题或模拟考试检验理解深度。

- 参与学习小组,通过讨论补充视角盲区。

- 工具推荐:

- 复习管理工具(如RemNote)自动提醒复习节点。

- 使用知识库软件(如Obsidian)建立概念间的双向链接,形成知识网络。

SQ3R的核心优势

- 主动学习:通过提问和复述避免被动接受信息。

- 高效记忆:结合多感官(视觉、语言、书写)强化记忆效果。

- 深度理解:强调联系上下文和批判性思考,而非机械记忆。

- 时间管理:通过概览和提问快速筛选重点内容,提升阅读效率。

通用最佳实践

- 时间分配建议:

- Survey(10%时间)→ Question(10%)→ Read(50%)→ Recite(20%)→ Review(10%)。

- 避免在Read阶段过度划重点(划重点≠理解),优先保证复述和总结。

- 灵活调整步骤:

- 对简单内容可合并Survey和Question;对复杂章节可循环多次SQ3R(例如先概览全书,再分章细化)。

- 结合其他学习法:

- 与“康奈尔笔记法”结合,笔记分栏记录原文、问题、总结。

- 搭配“番茄工作法”(25分钟专注+5分钟休息),避免疲劳阅读。

适用场景与注意事项

- 适用:教科书、学术论文、报告等需要深度理解的文本。

- 不适用:小说、诗歌等以体验为主的文学类阅读。

- 调整建议:可根据个人习惯调整步骤(如将Recite改为书面总结)。

- 练习关键:初期可能耗时较长,熟练后可自然内化为阅读习惯。

场景化应用示例

- 教科书学习:

- Survey时先看章节末尾的“关键术语表”和“小结”;

- Recite阶段用课后习题自测,确保覆盖考点。

- 论文精读:

- 提问时重点关注研究假设、方法论和结论的矛盾点;

- Review阶段对比同类论文,提炼学术争议焦点。

通过以上实践,SQ3R 能显著提升信息转化率,尤其适合需要深度理解和长期记忆的学习场景。关键原则:保持主动性(提问、输出)、结构化(分步骤拆解)、及时反馈(修正理解偏差)。坚持练习2-3周后,你会明显感受到阅读效率的提升。