童年报复性补偿心理简介

童年报复性补偿心理是近几年才出现的网络流行语,用来形容许多成年人童年时被无情抑制住了买玩具的欲望,在成年实现财务自由之后,对自己进行报复性补偿的症状。根据调查,一年有7000万成年人在淘宝给自已买玩具,某乐高玩家一年花费1200万买乐高。这些人在小的时候曾经对某些玩具非常渴望,但是都没有被满足,自己长大之后有能力了,开始满足小时候的愿望。

这种心理在大多数人身上多多少少都出现过。小的时候特别想吃某种美食,小的时候特别喜欢某个玩具,小的时候特别想去某个地方玩。但是因为各种各样的原因,这些愿望没有被满足,于是在我们心里成了一个需要填补的空缺。长大之后,我们会想办法填补这个空缺。有的人长大后可能是得到满足了,也可能是自己释怀了,这些空缺就会填满。但也有一些人,为内心的这个空缺付出了很大的代价,似乎怎么都填不满。

甚至有一些人,会把自己童年的缺失无意间投射到孩子身上。他们小的时候可能曾经被父母忽视、拒绝、惩罚过,体验过强烈的焦虑、悲伤、恐惧等心理。他们当了父母之后,出于对孩子的保护心理,避免让孩子体验他们有过的经历,在教育孩子方面会出现一些不理智的行为。

- 有的父母喜欢给孩子买很多零食、玩具、新衣服等等,远远超出了孩子的需求,甚至有些孩子根本就不喜欢。大人做这些,其实只是满足了自己小时候的需求,而忽视了孩子真正需要的是什么。当孩子不领情时,大人还会感到不理解,认为孩子是身在福中不知福。

- 有的父母因为学习和父母起过冲突或者在学习上遭遇过打击,他们会刻意放低对孩子学习方面的要求。比如经常让孩子请假,纵容孩子不好好写作业,经常对孩子说“成绩不好没关系,只要开心就好”。这样做容易让孩子产生误解,让孩子觉得学习不重要,对自己没有要求,不利于孩子的成长。

- 有的父母小的时候因为条件不允许就没能接受好的教育,内心很遗憾,他们就把希望寄托在孩子身上。逼迫孩子参加补习班,给孩子提出超过他们能力的要求,给孩子报名各种兴趣班。他们认为这么做就是为了孩子好,而没有问过孩子自己是不是喜欢,是不是愿意,并因此引发了一系列问题。

童年报复性补偿的心理学解释

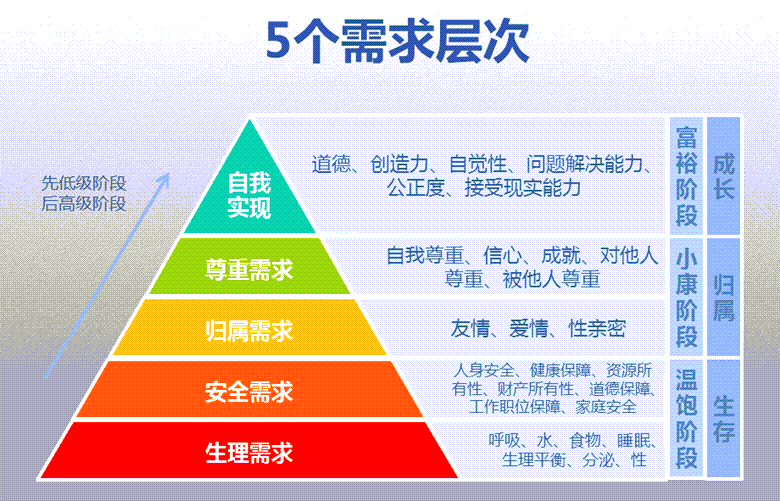

匮乏心理

小时候没有被满足的愿望,成年后就要加倍地补偿,但不管补多少,好像都补不够,这种现象描述的是一种内心深处的匮乏感。

深层心理学认为,人在早期发育阶段,需要父母足够的关注、感同身受和共情性的回应。有了这种同理性的镜映,孩子就会觉得自己是足够好的,父母也是足够好的,这是孩子做人的底气,是自尊、自信的来源。如果这样的经验不够,在我们的内心深处就会有一种挥之不去的匮乏感。这种匮乏感会投射到现实中我们过去或现在所欠缺的事物上,比如书、衣服、玩摇摇车等等,当我们感到脆弱的时候,我们可能会用加倍购买的方式来维持心理平衡。

这种匮乏感会让人形成一种自我评价:我是有缺陷的、不够好的、低人一等的。其表现形式也是多样的,比如,我们会觉得自己不够好看,不够聪明,不够有钱,等等,并且很容易嫉妒别人拥有的东西。

情感需要

为了消除这种匮乏的感觉,我们可能会拼命购买童年没有得到的东西,追求名牌、名校,想要赚大钱,想要出人头地,等等。但是不管购买了多少书和衣服,坐了多少次摇摇车,取得了多大的名利地位,却依然无法弥补童年的空洞,无法消除匮乏的感觉。好像我们的内心有一种自动清零机制,让我们留不住好的、满足的、拥有的感觉。

看不到自己已经拥有的东西,总是寻找自己没有的东西,常常拿自己的短处与别人的长处比较,始终觉得自己是贫乏、空虚、脆弱的。因为这样的我们缺乏的不是那些外在的物质、娱乐和名誉地位,我们缺乏的是被关注、被爱、被重视的感觉。

想要坐摇摇车的大男孩可能是希望自己的需要不被否定和评价(对于孩子来说,自己的需要被否定有时候就等同于自己的价值被否定);爱买衣服的男朋友,可能因为老穿哥哥们留下的旧衣服,认为自己是七兄妹中最不重要的一个,他拒绝的是这样的地位,他需要新衣服证明自己跟大哥是同样重要的。

如果这些隐藏的愿望没有被看见、善待和理解,无论买多少东西、补偿多少次、取得多大的成功都无法得到满足感(积极的补偿行为能激励人提升自己的能力,有助于获得世俗的成功,但如果不伴随自我情感觉察和修复,也很难得到满足感和幸福感)

实际上,当今社会有很多“富二代”或“官二代”,从小锦衣玉食,生活奢华,有令人羡慕的工作和社会地位,可他们依然感到匮乏。比如很多人喜欢在朋友圈炫富,其目的就是借助他人的羡慕和赞美来提升自我价值感,其根源就在于父母只是给了他们丰厚的物质待遇,却很少关注他们的情感需求。

肯定自己

也许有人会问,对待孩子的愿望,什么是共情性的回应,心理学家们建议的原则是:同意(共情)孩子的情绪,不一定同意(满足)孩子的愿望。也就是说,家长不管是否满足孩子的愿望,都要有一个温和而坚定的态度,理解孩子愿望背后的情感需求,但根据现实条件判断决定是否满足其需要。

不因为孩子的哭闹胁迫而满足孩子,也不因为不能满足孩子就责骂、批评孩子的愿望或者不允许孩子生气失望。这样做能帮助孩子理解自己、理解父母、了解现实,建立必要的规矩和心理边界,避免陷入责备自己又怨恨父母的内耗之中。

如果你也有报复性补偿行为,你可以尝试觉察,通常在什么样的情境下,你会有这种行为冲动,在补偿前后会有什么样的情绪体验。你也许会再次体验到那些不被重视、不被满足的委屈、愤怒和羞耻。

而消除或者降低匮乏感的关键是,看见那个曾经不被关注和理解的孩子,认识到不被满足并不是因为自己不够好,接纳父母养育的局限,重建对自己的内在评价。

报复性补偿心理怎么破?

童年的缺失几乎是无法避免的,无论时代怎么发展,每个孩子都会有自己的愿望,也总有父母无法满足孩子的各种要求。补偿心理并非完全没有好处,它从本质上来说是一种心理防御机制。当我们遭遇挫折而充满焦虑时,我们会本能地通过其他方式来弥补缺憾,以缓解内心的焦虑。这样我们就不会因为遭遇挫折而心理失衡,或者出现其他较为严重的心理问题。

只是,有些人的补偿行为超出了合理范围,因为自己童年的缺失不断地付出行动,对自己对他人都造成了一些困扰。而且很多补偿行为并不能真正治愈内心的创伤,我们需要觉醒,需要改变。

- 首先,在意识到自己的补偿心理时,一定要注意把自己和他人区分开,尤其是要和自己的孩子区分开。要清楚地意识到,童年的缺失只是发生在自己身上,和孩子没有关系。需要治愈的是自己,而不是孩子。孩子目前很好,他们没有问题。想要解决问题,就要从自己着手。

- 其次,要给自己足够的关爱,纠正自己错误的认知。那些童年未被满足的愿望之所以让我们难以释怀,是因为那些事情激发了我们不良的情感体验和糟糕的情绪。它让我们觉得委屈、无助、绝望、愤怒、自卑等等。要告诉自己,那些事情已经过去了,现在的自己已经变得很强大,也有能力给到自己充分的安全感。

- 接着,要学会和自己、他人以及过去和解。要原谅小时候的自己,小孩子有愿望是很正常的,并不是不懂事。要原谅不能满足自己愿望的大人,可能是当时的条件不允许,可能是他们不知道这件事对你那么重要。要对已经发生的事情释怀,过去的事情就让他过去,重要的是要活在当下,面向未来。

- 最后,要让自己从伤痛当中吸取经验,用更加科学的方式养育孩子。不要因为自己的童年缺失就矫枉过正了,过度满足、溺爱孩子是不可取的。可以充分满足孩子的合理需求,支持孩子追求美好的事物。但是,必要的拒绝、合理的要求也是必不可少的。

另外,阿德勒认为,我们每个人都会有不同程度的自卑感,自卑感会带来补偿心理。我们在克服自卑的过程中会产生强大的动力,从而通过补偿心理来完善自身,使自己不断进步。这是补偿心理带来的又一个好处了。

作为父母应该怎么做?

作为父母的我们,在孩子小的时候,给他们建设好一个内心根基。

尽量满足孩子的合理性要求

首先,我们要告诉孩子什么是合理的要求,在孩子立规矩的年纪跟孩子说好什么是合理性的东西。比如,偶尔吃一次冰淇淋、KFC,偶尔买一个自己喜欢的东西,而不是为了攀比去买某一个东西。

与孩子达成一致,能够合理满足的事情,痛痛快快的解决。孩子的确定感得到满足,就不会一心寻求物质上的满足,会更在意精神上的满足。

延迟满足感建立

有的时候孩子提出了一些”过分“的要求,也不是不能满足,我们可以跟孩子设定一个目标,这个目标达成即可完成愿望。当然这个目标不要设置太大,如果是孩子没有办法完成的,也会失去斗志。最好是设定成孩子跳一下就可以够到的目标。当孩子完成目标之后,一定要兑现诺言,不然会让孩子对你失去信任。

没法满足孩子需求时,说明原因

当我们没有办法满足孩子需求的时候,不要跟孩子打马虎眼,一定要跟孩子说明原因。比如孩子要一双很贵的限量版球鞋,你可以告诉孩子,以爸爸妈妈现在的工作能力,不能够达到他的要求,等之后有能力了或者孩子自己长大挣钱了,再购买。

要重点说明的是,没有办法满足孩子需求的时候,并不是因为爸妈不爱他,而是因为一些客观的外在原因导致的。这样不会导致孩子的自卑心理和对父母有抵触心理。

当孩子有过分要求时,父母要跟孩子定好行为边界,比如说出去玩的时候说好,只能买哪些东西,后面即使被拒绝孩子也有心理准备。

避免孩子产生“童年报复性补偿“心理,父母自己的心理状态也很很重要,假如自己就是那个曾经没有被满足的孩子,先要学会接受自己爱自己,才能给孩子最好的爱。

你的童年已经过去,孩子的童年只有一次,我们能做的就是让孩子的童年不留遗憾。

参考链接: